Der vom dental JOURNAL realisierte Bericht verfolgt das Ziel, Zahnärzten, Praxisinhabern und -managern eine strukturierte und umfassende Übersicht über die dentale 3D-Röntgentechnologie zu bieten. Er beleuchtet die technologischen Grundlagen, die klinischen Anwendungsbereiche, gibt einen Überblick über verfügbare Systeme und Hersteller, diskutiert wesentliche Auswahlkriterien und geht auf die spezifischen wirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen in Deutschland ein. Der Bericht soll als fundierte Entscheidungshilfe für Praxen dienen, die den Einsatz von DVT/CBCT-Technologie erwägen.

Einige Auswahlkriterien für ein DVT/CBCT-Gerät

Die Investition in ein DVT/CBCT-System ist eine weitreichende Entscheidung für eine Zahnarztpraxis. Eine sorgfältige Auswahl ist entscheidend für den diagnostischen Nutzen, die Wirtschaftlichkeit und die Zufriedenheit im Praxisalltag.

- Analyse der Praxisanforderungen

Welche Indikationen sollen primär mit dem DVT/CBCT abgedeckt werden? Liegt der Fokus auf Implantologie, komplexer Chirurgie, Endodontie, Parodontologie oder Kieferorthopädie? Ist ein reines 3D-Gerät ausreichend, oder wird ein Kombigerät

Die Auswahl eines DVT/CBCT-Geräts eine hochgradig individuelle Entscheidung. (Foto orangedental) benötigt, das auch hochwertige 2D-Panoramaaufnahmen (OPG) anfertigen kann? Wie viele DVT/CBCT-Aufnahmen werden voraussichtlich pro Monat/Jahr benötigt? Dies ist entscheidend für die Wirtschaftlichkeitsberechnung. Die Anzahl der Behandler in der Praxis spielt hierbei eine Rolle. Besteht die Möglichkeit oder Absicht, Aufnahmen für überweisende Kollegen anzufertigen? Dies könnte die Auslastung erhöhen, stellt aber auch Anforderungen an die Kompatibilität und den Datenaustausch.

- Field of View (FOV)

Das FOV definiert die Größe des dreidimensional erfassten Bereichs. Die Wahl des richtigen FOV ist entscheidend. Kleine FOVs (z.B. 4×4 cm, 5×5 cm) eignen sich für die hochauflösende Darstellung einzelner Zähne oder kleiner Kieferabschnitte, typisch für endodontische Fragestellungen oder Einzelzahnimplantate. Mittlere FOVs (z.B. 8×8 cm, 10×8 cm, kieferförmige Volumen) decken in der Regel einen gesamten Kiefer oder beide Kiefer ab und sind ideal für die meisten implantologischen Planungen, die Beurteilung verlagerter Zähne oder die Diagnostik von Kieferpathologien. Große FOVs (z.B. 15×15 cm, 17×13 cm oder größer) erfassen den gesamten Gesichtsschädel und sind primär für kieferorthopädische Analysen, die Planung orthognather Chirurgie oder komplexer kraniofazialer Diagnostik relevant.

Bildqualität, Auflösung und Artefaktmanagement

Die diagnostische Aussagekraft hängt maßgeblich von der Bildqualität ab. Die Voxelgröße ist das dreidimensionale Äquivalent zum Pixel und bestimmt die Detailgenauigkeit. Kleinere Voxelgrößen (z.B. 75-100 µm) ermöglichen eine höhere Auflösung, was besonders für die Darstellung feiner Strukturen wie Wurzelkanäle, parodontaler Ligamentspalt oder feiner Frakturlinien wichtig ist. Hochauflösende Modi gehen jedoch oft mit einer höheren Strahlenbelastung oder erhöhtem Bildrauschen einher.

Die Bildqualität kann durch verschiedene Artefakte beeinträchtigt werden. Bewegungsartefakte: Entstehen durch Patientenbewegungen während der Aufnahme und führen zu Unschärfen. Kurze Scanzeiten und eine stabile Patientenfixierung sind hier wichtig. Einige Systeme bieten Software-Algorithmen zur nachträglichen Bewegungskorrektur. Metallartefakte: Werden durch stark röntgendichte Materialien wie Implantate, Kronen oder Amalgamfüllungen verursacht und äußern sich als Streifen oder Auslöschungen im Bild. Dies kann die Diagnostik in der Nähe von metallischen Restaurationen erschweren. Viele Hersteller bieten spezielle MAR-Algorithmen (Metal Artifact Reduction) an, um diese Störungen zu reduzieren. Bildrauschen: Kann insbesondere bei hohen Auflösungen oder niedriger Dosis auftreten und die Erkennbarkeit feiner Details reduzieren. Algorithmen zur Rauschunterdrückung können hier Abhilfe schaffen.

Dosismanagement und Strahlenschutzoptionen

Im Sinne des ALARA-Prinzips sind effektive Möglichkeiten zur Dosisreduktion ein wichtiges Auswahlkriterium. Low-Dose-Protokolle: Die Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit spezifischer Niedrigdosis-Programme sollte geprüft werden. Können damit diagnostisch ausreichende Bilder bei signifikant reduzierter Dosis erzeugt werden? Parameteranpassung: Das Gerät sollte eine flexible Anpassung der Belichtungsparameter (kV, mA, Zeit) und des Scanwinkels (z.B. 180° vs. 360°) erlauben, um die Dosis an die jeweilige klinische Situation anzupassen. Kindermodi: Spezielle Protokolle für pädiatrische Patienten mit angepassten Parametern sind wichtig, falls Kinder behandelt werden.

Software, Bedienbarkeit und Workflow-Integration

Ein DVT/CBCT-Gerät ist nur so gut wie die Software, die es steuert und die Daten verarbeitet.

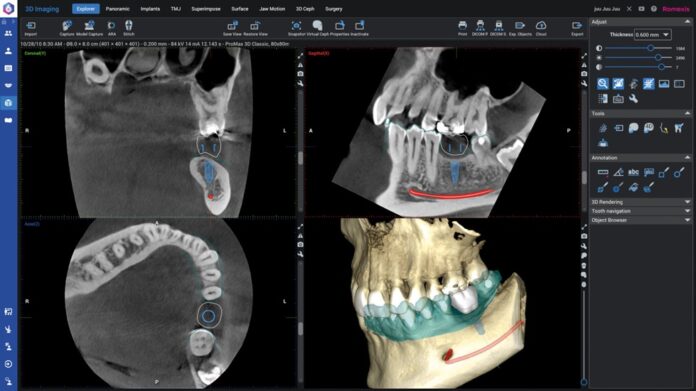

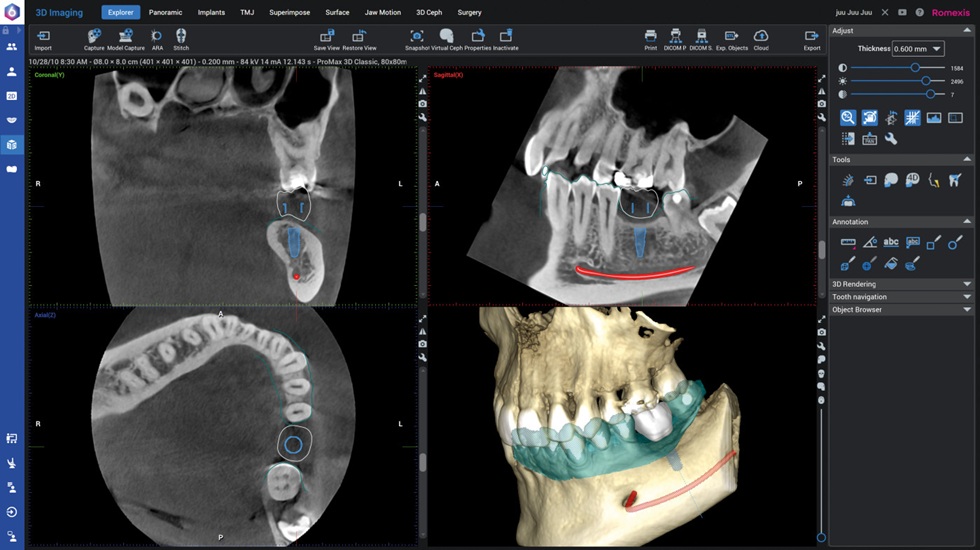

- Betrachtungs- und Planungssoftware: Die mitgelieferte Software ist entscheidend für die Befundung und Weiterverarbeitung der 3D-Daten. Wichtige Aspekte sind Benutzerfreundlichkeit, Funktionsumfang (Messwerkzeuge, Implantatplanung, Nervkanalmarkierung, MPR-, TSA- und 3D-Ansichten), Geschwindigkeit und Stabilität.

- Bedienbarkeit des Geräts: Eine intuitive Steuerung, idealerweise über ein Touch Panel direkt am Gerät, und eine einfache, schnelle Patientenpositionierung erleichtern den Arbeitsablauf erheblich. Laser-Positionierhilfen oder Kamera-basierte Systeme unterstützen dabei.

- Workflow-Integration: Das System sollte sich nahtlos in die bestehende digitale Infrastruktur der Praxis integrieren lassen. Die Kompatibilität mit der Praxisverwaltungssoftware (PVS) und die Anbindung an andere digitale Geräte (Intraoralscanner, CAD/CAM-Systeme) über standardisierte Schnittstellen (insbesondere DICOM) ist essenziell. Offene Systeme bieten hier mehr Flexibilität als geschlossene Insellösungen.

- Datenmanagement: DVT-Datensätze können sehr groß sein (mehrere hundert Megabyte). Ausreichende Speicherkapazitäten, eine durchdachte Archivierungsstrategie (unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen) und leistungsfähige Hardware (PC mit starker Grafikkarte, schnelles Netzwerk) sind notwendig. Auch der sichere Versand der Daten an Kollegen oder Labore muss bedacht werden.

Die Software und die nahtlose Integration in den Praxisworkflow sind keine Nebensächlichkeiten, sondern zentrale Faktoren für die effiziente Nutzung und den klinischen Mehrwert der DVT/CBCT-Technologie. Eine intuitive Software und reibungslose Abläufe sparen Zeit und erhöhen die Akzeptanz im Praxisteam.

Gerätegröße, Design und Patientenkomfort

Auch praktische Aspekte spielen eine Rolle… Platzbedarf: Das Gerät muss in den vorgesehenen Röntgenraum passen. Die Abmessungen und der benötigte Mindestabstand sollten geprüft werden. Einige kompakte Modelle sind auch für kleinere Räume geeignet oder bieten eine Wandmontage an. Patientenpositionierung: Die meisten dentalen DVT/CBCT-Geräte ermöglichen Aufnahmen im Stehen oder Sitzen. Die Zugänglichkeit für Rollstuhlfahrer sollte gegeben sein. Eine Face-to-Face-Positionierung kann die Kommunikation mit dem Patienten erleichtern. Patientenkomfort: Im Vergleich zur engen Röhre eines CTs empfinden Patienten die offene Bauweise von DVT/CBCT-Geräten meist als angenehmer. Eine stabile, aber bequeme Fixierung (Kopfstützen, Kinnauflage, Bissgabel) ist wichtig, um Bewegungsartefakte zu vermeiden. Design und Verarbeitung: Ein ansprechendes Design und eine hochwertige Verarbeitung (z.B. Metall statt Kunststoff) können das Image der Praxis unterstreichen.

Zukunftssicherheit und Upgrade-Möglichkeiten

Eine Investition in DVT/CBCT sollte langfristig geplant sein. Nachrüstbarkeit: Bietet das System die Möglichkeit, später Funktionen nachzurüsten, z.B. einen Ceph-Arm, einen größeren Sensor für ein erweitertes FOV oder zusätzliche Softwaremodule? Dies bietet Flexibilität, falls sich die Anforderungen der Praxis ändern. Modularität: Einige Systeme sind modular aufgebaut, was Upgrades oder Reparaturen erleichtern kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Auswahl eines DVT/CBCT-Geräts eine hochgradig individuelle Entscheidung ist. Sie sollte auf einer gründlichen Analyse der eigenen Praxisbedürfnisse basieren und nicht allein vom Preis bestimmt werden. Die optimale Übereinstimmung zwischen den klinischen Anforderungen und den technischen Spezifikationen, insbesondere FOV, Auflösung und Softwarefunktionen, ist entscheidend für den langfristigen Erfolg der Investition.

Der ausführliche Bericht zum Thema der 3D Röntgengeräte kann beim dental JOURNAL kostenlos angefordert werden. E-Mail mit Namen des Absenders sowie der Ordination senden an: office@dentaljournal.eu