Von Chefredakteur Oliver Rohkamm

Von Chefredakteur Oliver Rohkamm

dental JOURNAL: Herzlich willkommen, Dr. Baresel. Sie sind Experte für Intraoralscanner und bekannt für Ihren Vortragstitel „Der Intraoralscanner hat mich zu einem besseren Zahnarzt gemacht. Können Sie uns erzählen, wie Sie zu dieser Überzeugung und generell zum Thema Intraoralscannen in der Praxis kamen?

Dr. Ingo Baresel (IB): Vielen Dank für die Einladung. Mein Interesse am Scannen begann schon während des Studiums (Abschluss 1996), aber die damalige Technologie (z.B. CEREC 2) überzeugte mich hinsichtlich der Genauigkeit noch nicht. Ich habe die Entwicklung aber beobachtet. Der Wendepunkt kam 2012, als mir ein Labor den damals neuen iTero Scanner vorstellte – der erste, der ohne Puder funktionierte. Die Präsentation eines Anwenders überzeugte mich so sehr, dass wir uns entschieden, in den digitalen Workflow einzusteigen und unseren ersten Scanner kauften.

Hat dieser erste Scanner dann die erforderliche Genauigkeit für Ihre Arbeit geliefert?

IB: Ja, absolut. Wir stellten fest, dass die gefertigten Arbeiten plötzlich eine unglaublich gute Passung aufwiesen. Wir mussten approximal nichts mehr anpassen, und der Randschluss war super. Das war damals sehr beeindruckend und hat uns dazu bewogen, diesen Weg konsequent weiterzugehen.

Es blieb aber nicht bei diesem einen Scanner. Wie kam es, dass Sie sich so intensiv mit diesem und anderen Geräten beschäftigt haben?

IB: Das war eher zufällig. Straumann fragte mich für einen Vortrag an, weil wir – zu meiner Überraschung – europaweit die meisten Scans mit dem iTero gemacht hatten. Das führte dazu, dass wir an der Neuentwicklung des nächsten iTero mitarbeiten durften. Als dieser auf den Markt kam, gab es jedoch Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Preises. Aus Trotz bestellte ich einen Konkurrenzscanner (Trios). Kurz darauf bot man mir den neuen iTero doch noch an, und plötzlich hatte ich zwei verschiedene Top-Scanner in der Praxis – zu einer Zeit, als viele noch gar nicht scannten. Dieses Vergleichswissen war der Anstoß zur Gründung der Deutschen Gesellschaft für digitale Abformung. Daraus entwickelten sich Tagungen, Kontakte zu allen Firmen und schließlich die Entwicklungsarbeit, sodass ich heute etwa 15 verschiedene Scanner zu Test- und Entwicklungszwecken in der Praxis habe.

Angesichts dieser Entwicklung: Sind die Unterschiede zwischen den Scannern heute nur noch marginal, oder sehen Sie weiterhin spezifische Stärken und Schwächen?

Ich sage immer, es gibt nicht den besten Scanner. Die Wahl hängt von den Bedürfnissen der Praxis ab. Es gibt nach wie vor Unterschiede in der globalen Genauigkeit, besonders beim Scan des gesamten Kiefers. Für mich ist das entscheidend. Auch bei der Randgenauigkeit gibt es Unterschiede – eine scharfe Kante sollte nicht durch Algorithmen abgerundet werden. Weitere Kriterien sind Handling-Details, wie das Scannen von Metalloberflächen oder die Bedienbarkeit ohne Assistenz. Zunehmend wichtig werden auch Zusatzfunktionen wie Kariesdetektion, Röntgenbildüberlagerung oder Vergleichs-Scans, oft über Apps realisiert. Hier muss jeder abwägen, was er braucht. Ich persönlich benötige nicht viele Apps, da wir den Großteil der Arbeiten an unser Dentallabor delegieren. Aber für Kollegen, die viel Chairside arbeiten möchten, können diese Funktionen sehr nützlich sein.

Beeinflusst die Größe des Scanbereichs die Genauigkeit? Sind auch bei Einzelzähnen relevante Abweichungen möglich?

Mittlerweile können gute Scanner den gesamten Kiefer mit einer Genauigkeit von etwa 40 µm scannen, die führenden Geräte erreichen sogar 20-30 µm maximalen Verzug. Das ist extrem präzise, wenn man bedenkt, dass wir für eine Klebefuge oft 70-80 µm Platz lassen. Auch bei der Kantengenauigkeit sind die meisten Scanner besser geworden. Ob die verbleibenden Unterschiede klinisch immer relevant sind, ist eine Frage, aber für komplexe Fälle zählt jedes Mikrometer. Grundsätzlich sind fast alle modernen Scanner für die meisten Indikationen sehr gut geeignet.

Zusammenfassend: Man sollte also verschiedene Geräte ausprobieren und auf Handling und spezifische Anforderungen achten, da die grundsätzliche Genauigkeit meist passt?

IB: Genauigkeit ist für mich persönlich das A und O. . Daher bevorzuge ich Scanner, die die genaueste Zeichnung liefern, besonders bei komplexen Fällen wie All-on-4 oder All-on-6, wo es deutliche Unterschiede in der Genauigkeit geben kann. Man muss aber betonen, dass die Genauigkeit maßgeblich von der Geschicklichkeit des Anwenders abhängt. Hier passieren die meisten Fehler. Ein Test in der Praxis ist gut, aber als Anfänger braucht man Zeit – etwa 50 Scans –, um ein Gefühl für das Gerät zu bekommen und die Feinheiten wirklich beurteilen zu können.

Zurück zu Ihrer Kernthese: Wie genau macht Sie der Scanner zu einem besseren Zahnarzt und welche Vorteile haben die Patienten?

IB: Mehrere Punkte: Erstens die signifikant bessere Passung und geringere Notwendigkeit von Wiederholungen. Eine Auswertung über 10 Jahre mit 15.000 Restaurationen zeigte bei uns eine Reduktion der Remake-Rate von ca. 3,4 % (analog) auf stabile 0,3 % (digital). Zweitens sehe ich durch die Vergrößerung am Monitor Details viel besser. Eine Studie belegt, dass sich die Präparationsqualität durch den Scanner verbessert, weil man Schwachstellen erkennt und – ganz wichtig – vor dem Senden der Daten ans Labor korrigieren kann. Drittens kommen unglaublich viele digitale Tools hinzu: Scans überlagern zur Verlaufskontrolle (Abrasion, Rezession, Zahnbewegung), Parodontitis-Überwachung, frühere Kariesdetektion (oft besser als Bissflügel), Integration von Röntgenbildern mit KI-Auswertung, Outcome-Simulationen, um Patienten das Ergebnis z.B. von Veneers oder Aligner-Therapien zu zeigen. All das ist analog nicht möglich.

Rechnet sich die Investition in einen Scanner auch betriebswirtschaftlich?

IB: Man verdient nicht direkt gleich mit dem Kauf, aber die „weichen Faktoren“ machen es rentabel: Die enorme Zeitersparnis durch weniger Wiederholungen ist wertvoll. Zudem steigt durch die Visualisierung die Patientenaufklärung und damit die Akzeptanzrate für Behandlungen (Prothetik, Aligner etc.) signifikant. Neue diagnostische Möglichkeiten wie die Kariesdetektion per Nahinfrarot eröffnen zudem neue Behandlungs- und Abrechnungsoptionen im Sinne moderner Zahnheilkunde. Langfristig zahlt es sich also aus und steigert gleichzeitig die Behandlungsqualität.

Heißt das, der Intraoralscanner ist aus Ihrer Sicht keine Option mehr, sondern ein Muss, wenn man aus ethischen, technischen und medizinischen Gründen das Beste für seine Patienten anbieten möchte?

IB: Mit dem ethischen Begriff bin ich immer vorsichtig, aber prinzipiell ist das die Richtung, in die es geht. Wenn man von sich behauptet, eine topmoderne Praxis mit allen diagnostischen Möglichkeiten zu sein, dann gehört der Intraoralscanner heute einfach dazu. Jeder muss natürlich für sich entscheiden, wo sein Praxiskonzept liegt und wohin er möchte, aber für mich ist das momentan State of the Art der modernen Zahnheilkunde.

Wie hoch schätzen Sie den Marktanteil der digitalen Abformung in Deutschland

IB: Genaue Zahlen gibt es nicht, aber wir schätzen maximal 25 %. Damit hinken wir im internationalen Vergleich hinterher, was vermutlich auch mit den Strukturen der Krankenkassen zusammenhängt.

Wie haben Ihre Patienten auf die Einführung des Scanners reagiert? Haben Sie es ihnen proaktiv erklärt und als Marketinginstrument genutzt oder haben Sie es einfach in den Workflow integriert und die Reaktionen abgewartet?

IB: Wir haben es zunächst einfach umgesetzt und nie offensiv als Marketinginstrument eingesetzt. Es ist heutzutage sicherlich ein Marketingvorteil, wenn man es nutzen möchte. Bei uns war es sogar so, dass Patienten kamen, weil sie von anderen gehört hatten, dass wir digital abformen. Es war ein Selbstläufer. Wir haben den Patienten kurz erklärt, was wir machen, besonders am Anfang. Mittlerweile kennen fast alle unsere Patienten diese Technologie . Daher wundern sie sich nicht mehr. Am Anfang haben wir natürlich erklärt, was wir ersetzen und warum wir es tun. Die Patienten sind unisono begeistert von der Technologie, weil der Würgereiz entfällt und viele Patienten Respekt vor analogen Abformungen haben. Heutzutage ist es etwas, das wir einfach machen und nicht mehr groß erklären müssen. Besonders eindrücklich ist es, wenn die Patienten anschließend ihre eigenen Zähne auf dem Monitor sehen und wir ihnen direkt das Problem erklären können. Das ist viel klarer als jede schematische Darstellung .

Scannen Sie jeden Patienten bei jedem Besuch, wie es manche Hersteller empfehlen?

IB: Nein, das machen wir nicht pauschal. Wir scannen, wenn es sinnvoll ist – zum Beispiel im Rahmen unseres Neupatientenkonzepts oder bei spezifischem Bedarf zur Verlaufskontrolle. Das hängt stark vom individuellen Praxiskonzept und Klientel ab. Bei einem Fokus auf Prophylaxe könnte man z.B. jährliche Scans zur Dokumentation und Motivation nutzen.

Wie gehen Sie mit den großen Datenmengen um? Lokale Speicherung oder Cloud

IB: Heutzutage ist die Cloud-Speicherung Standard und aus meiner Sicht unerlässlich. Alle Hersteller bieten das an, auch die letzten sind umgestiegen. Die Datenmengen sind sonst kaum zu bewältigen, und vor allem sind Vergleiche über längere Zeiträume (z.B. Abrasion über Jahre) nur mit Cloud-Zugriff praktikabel. Die Clouds der relevanten Hersteller sind nach DSGVO aufgestellt, die Patienten werden im Anamnesebogen darüber aufgeklärt.

Können junge Zahnärzte, die heute starten, komplett auf die analoge Abformung verzichten?

IB: Fast. Die absolute Ausnahme ist für mich die Funktionsabformung bei schleimhautgetragenen Prothesen wie Total- oder Teleskopprothesen. Die mache ich nach wie vor analog. Auch bei Non-Prep-Veneers auf feuerfesten Stümpfen stößt der Scan an Grenzen, da man daraus keinen feuerfesten Stumpf erstellen kann. Abgesehen davon kann man heute bei entsprechender digitaler Kompetenz und guter Technik (Retraktion etc.) definitiv fast alles digital abformen.

Haben Sie auf der letzten IDS interessante Weiterentwicklungen gesehen?

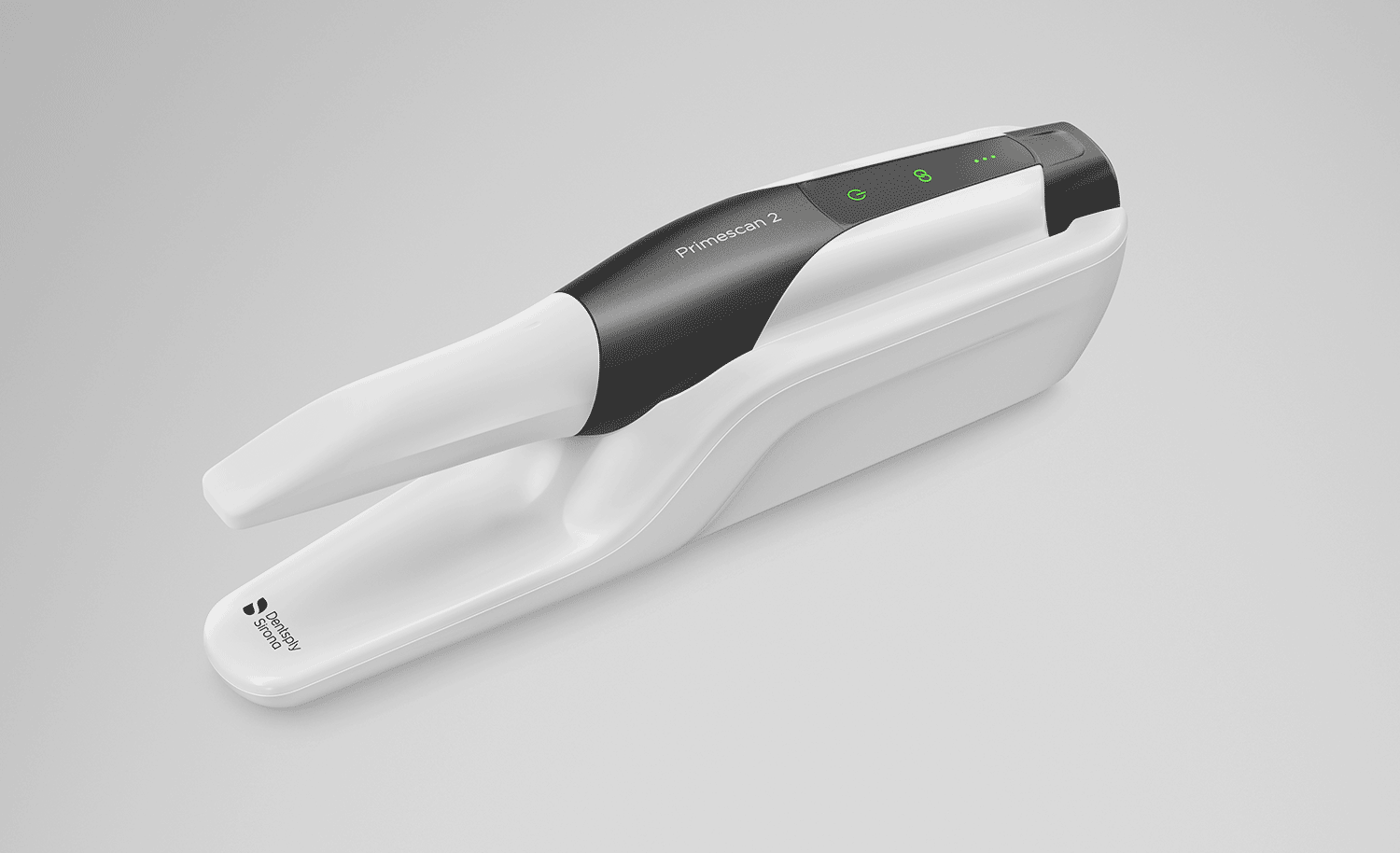

IB: Es gab zwei Hauptrichtungen: Zum einen eine bemerkenswerte Hardware-Neuerung mit dem iTero Lumina von Align Technology. Dieser nutzt eine patentierte Technologie mit 6 Kameras und einem sehr großen Scanfeld, was laut unserer Studien die Genauigkeit über den gesamten Kiefer nochmals verbessert. Zum anderen liegt der Fokus fast aller Firmen darauf, den Scanner durch Software und integrierte diagnostische Tools (wie z.B. beim neuen Trios 6 gezeigt) vielseitiger einsetzbar zu machen – über die reine Abformung hinaus. Der Scanner wird zur zentralen Diagnose- und Aufklärungsplattform. Deshalb halte ich einen guten Scanner für eine Praxis für wichtiger als beispielsweise ein teures OP-Mikroskop, da er täglich vielfältig genutzt wird. Sparen würde ich hier nicht.

Was wären Ihre Wünsche für die zukünftige Entwicklung von Intraoralscannern?

IB: Der große Traum wäre natürlich, ohne perfekte Trockenlegung oder gar durch Blut scannen zu können, vielleicht mittels Ultraschall – aber das scheint technisch extrem schwierig. Realistischer wünsche ich mir noch mehr Kompatibilität zwischen den Systemen, obwohl wir schon weitgehend offene Formate haben. Mein Wunschtraum wäre eine universelle Cloud, an die alle Scanner angeschlossen werden können, um nicht für jeden Scanner eine eigene Cloud verwalten zu müssen. Auch die VDDS-Schnittstelle zur einfachen Datenübertragung zwischen Praxissoftware und Scanner bietet noch Potenzial. Aber an sich sind die heutigen Scanner schon unglaublich leistungsfähig.